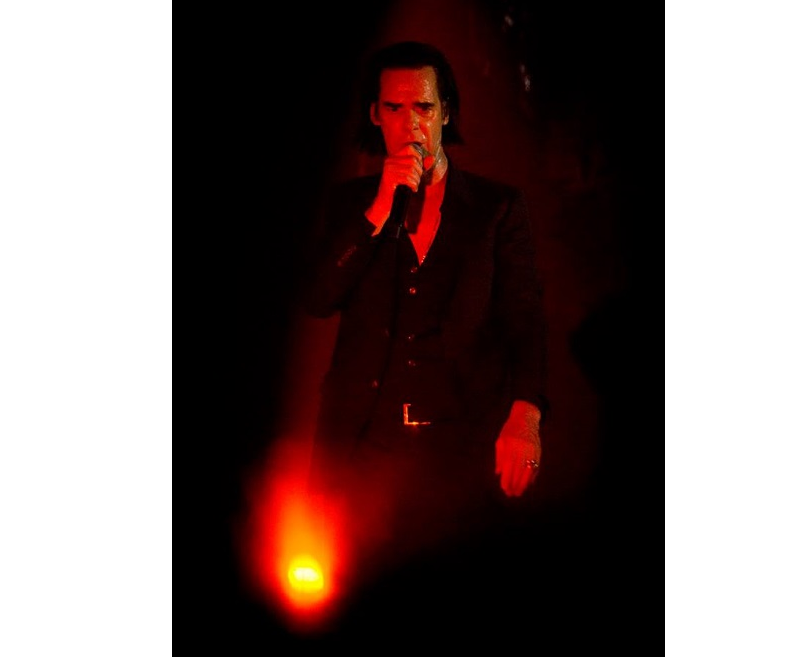

El enorme recital de Nick Cave del 10 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas aún resuena en la memoria de los presentes, como puede verse en este texto de Ángel Oliva y en las fotos de Javier Goded.

Lunes 15 de octubre de 2018 11:50

fotos:Javier Goded

En el año 1988, cuando Nick Cave con sus Bad Seeds acababan de sacar el intempestivo simple The Mercy Seat, el crítico e historiador del rock británico Simon Reynolds, en una entrevista definió sus canciones con esta imagen tan señera como prefiguradora: “las canciones son como las cáscaras carbonizadas y destrozadas de la magnífica arquitectura pop”. Lo cierto es que Nick Cave ya había, hasta allí, conformado una intensa experiencia musical y artística que le permitía, aunque atiborrada de una tromba dionisíaca de excesos, echar una mirada retrospectiva respecto de dónde y cómo habían quedado sus influencias iniciales y tomar, aunque más no sea bajo el ascendiente de una intuición forjada en las experiencias límites, un camino expresivo que dejaba atrás las formas más específicas de la escena pospunk londinense o berlinesa, para asentarse en la canción pop clásica y hacer de ella la argamasa de su experimentación. Atrás habían quedado sus dos bandas iniciales, juveniles, el transito incendiario por un under berlinés tan extenso en cuanto a la territorialidad cultural que controlaba, como prolífico y endemoniado; se había llevado de allí la aparentemente indestructible sociedad con tres soñadores tan malditos como geniales: Mick Harvey, Blixa Bargeld y Rowland Howard; y principalmente atesoraba la asimilación de un sonido (cuya definición era la experimentación sonora, rítmica y expresiva) que reflejaba que el mero retorno a las formas originales de la canción rock no alcanzaban para sacar de la profunda crisis a un género musical que debía, sino quería convertirse en un esqueleto más del mundo mercantil, abrir caminos expresivos infinitamente difíciles de discernir.

Cave encontró cierta veta en estos años que suponían, en lo que se refiere al aspecto estrictamente musical, quebrar, incendiar, dislocar, arruinar, embarullar, apedrear – todos estos verbos y muchos más que se asocien con el gesto semántico de la per-versión – la canción-balada proveniente del cruce forjado en los años 50 entre el rockabilly, el country y blue-dixiland. Allí había una pequeña grieta expresiva aun por habitar y explorar. Lo había probado en 1985 de forma airosa y de un modo “puro” – permítanme aquí ese término casi paródico – en la transparentísima versión de By the time iget to Phoenix, de James Layne “Jimmy” Webb, con solo ponerle una batería con sonido expandido y el órgano multisonido manejado por Howard. Pero principalmente explotó lo que era toda una definición artística para un músico del under: soportar el gesto de vanguardia sobre la interpretación crooner de la canción, de tal modo que desde allí llevarla a un territorio casi paródico de su recinto expresivo. Ese límite casi imperceptible entre la pasión frontman que la canción clásica exige y ese gesto, diríamos, recursivo y autocrítico en la misma interpretación, Cave lo llevó a lo largo de los distintos discos al paroxismo.

Nick Cave es a partir de allí, un “cantante de rock” – esto necesita miles y miles de comillas para expresar que es una pregunta y no una afirmación. Dado que el rock arrastra (y con él, el músico de rock y con él, el cantante de rock y con él, la estrella de rock) sobre sí la exigencia de que su aspecto artístico sobreponga su ropaje al aspecto estrictamente musical – Elvis se presentaba ante el ojo televisivo o cinematográfico soportando con su cuerpo todo el andamiaje artístico de la interpretación. Dado, además, que siendo hijo dilecto de la sociedad de masas es hijo dilecto de la contradicción entre musicalidad y entretenimiento espectacular; dado, además, de que, en función de todo esto, su razón de ser artístico no consiste si no se lo expresa como fenómeno generacional contracultural; su suerte en la dinámica de la cultura de masas coloca a sus intérpretes en la enloquecida epifanía de la revolución permanente, lo hace de modo objetivo y ha empujado, cada vez que el género ha intentado renovarse, a cierta autoconciencia de su propia extinción. Más aún si abrimos la pregunta, abierta desde que Presley salió a escena a cantar Blue Suede Shoes - solo por ponerle un comienzo a múltiples comienzos – que el género arrastra desde sus orígenes . ¿Qué es históricamente una estrella de rock? Un héroe civil, un clown, un predicador, un combatiente, un modelo amoroso, un arquetipo trágico. El hecho de asumir con su profunda radicalidad esta pregunta con la doble condición de cuerpo vital y cuerpo artístico ha sido la razón de ser del under en las grandes ciudades de la modernidad capitalista. Su radicalidad reside principalmente en enfrentar una experiencia, balizada por la incerteza que supone el mundo subterráneo de la cultura, donde el hecho artístico exige expresarse como la consagración de un final. El under es la autoconciencia de un origen que tiene como signo vital “consumarse” en el propio acto artístico. Su musicalidad siempre en él se repliega al lugar de soporte y medio, lo contiene, solo para poder configurarlo. No conozco ningún músico de hoy que reclame esta herencia que no sea mínimamente consiente de esta contradicción. La problemática, tan estrictamente artística como vital, reside en asumirlo en la obra misma.

Me es imposible, entonces, expresar lo que vimos en el estadio “Islas Malvinas” el miércoles 10 de octubre sin este contexto. Hemos sido contemporáneos, quienes tenemos más de cuarenta años, del adelgazamiento más profundo del mundo under que ha registrado la historia del rock. Su propio concepto ha ido perdiendo terreno tanto en lo que refiere a caracterizar el estado de cosas de una cultura artística, como en lo que se refiere a al punto de vista de los propios artistas para presentarse en la escena. Los altísimos niveles de “integración” que la industria cultural ejercita subida básicamente sobre una moral contracultural atiborrada de incertezas, han sido proyectados de forma principal sobre el artista de rock de un modo efectivísisimo, con una enorme capacidad para subsumir en el inmenso palacio del mainstream a las expresiones culturales más escurridizas.

Y ahí está Nick Cave sobre el escenario, todos sus movimientos dislocados y espasmódicos, su ir y venir sobre el perímetro, su detenerse a “abrazar “ al colectivo anónimo, el ejercicio continuo de brindar un cuerpo – repito, vital y artístico – dispuesto para ser tocado, ensuciado, malherido, incidido, su registro de baladeer permanentemente quebrado por el grito y el rugido, su delgada y esbelta figura crooner puesta en situación de desgarramiento, su corporeidad alternando entre el mantra y la abyección, su arrebatos fónicos y gestuales al servicio de una canción que se endemoniza, que lleva sus contornos expresivos al punto de su estrangulamiento melódico, su teatralización vocal que pasa sin mediación de una musitación que llama hacia sí al público, a un estruendoso y siniestro grito visceral, su utilización de las intensidades vocales (al cual la tonalidad de la banda se acomoda con una vertiginosidad maravillosa) que le permiten entrar en una intimidad vaporosa y espectral con las personas que tiene adelante, como si la canción fuera la conversación de dos amantes en un parque nocturno. Toda esa atmósfera artificialmente originaria y nigromántica es la plena conciencia de una experiencia under alegóricamente revivida cada vez.

La alegoría es la autoconciencia de la reviviscencia de un mundo orgánicamente desgarrado y perdido hecha conjunción artificial. Su conjunción está hecha de fragmentos de atmósferas simbólicas tan mortecinas como estalladas. Se alegorizan fragmentos de una realidad natural e histórica cuya autenticidad está indefectiblemente perdida, que han sufrido un estallido flotan esparcidos por el mundo cultural. El cuerpo – artístico en este caso – que los une, que los montajea que rearma una narrativa tan aleatoria como nunca prefijada, exige la ciclópea tarea de teatralizar una extinción. No hay mañana en el arte alegórico de Nick Cave, todo está al servicio de una consumación en acto y de ese modo, se arropa de una moral rock sino única, casi extinguida. De allí el carácter prefigurador de las palabras de Reynolds del principio. Esas cáscaras carbonizadas de la arquitectura pop deben, casi como única salida, ser des-tratadas y vueltas a conjugar como fragmentos que son. Sino, para muestra, ahí está la interpretación larga y maravillosamente tensa de From Her To Eternity, en mi opinión su momento más alegórico de su experiencia rock. Los cortes inframundanos del piano asonante en maridaje con una percusión metálica y marcialmente estruendosa (que recuerda los mejores momentos de Throbbling Gristle o de The Fall), las bajadas y subidas drásticas de intensidad de la tensión que muestran los pasajes de una mundanalidad que puede pasar subrepticiamente a la escena de inframundo sin mediación, los cortes histerizantes de la voz ocurridos mientras la base musical se minimiza al extremo, hacen de una canción que en términos meramente composicionales hubiera resultado de un clasicismo congelado. La alegoría de la escenificación under del amor como una eternidad imposible sino incluyendo una vida ultaterrena, se expresan en toda la línea. Pero lo alegórico radica en que precisamente la carcasa de la canción clásica está ahí presente en su propia destrucción. Vivir, entonces un recital de Nick Cave and The Bad Seeds después de 22 años de ausencia, es, sin duda, experimentar uno de los pocos estandartes de la cultura pop que quedan en pie, que arrecian el escenario volviendo a abrir las preguntas originarias, preguntas que Nick Cave abre todo el maldito tiempo y que hacen que nada podremos saber respecto de qué será de él cuando el show termine, y tampoco de nosotros.